Para que o sistema político brasileiro seja menos injusto e desigual, é preciso cobrar compromissos dos partidos, que são o ponto organizador das disputas eleitorais

Flávia Biroli*, Danusa Marques**, Carlos Machado***

Publicado no NEXO

A política é historicamente dominada por homens e, no caso brasileiro, brancos. Isso é importante porque estamos falando de quem participa da definição dos parâmetros que organizam a sociedade, assim como da alocação dos recursos públicos. Em sociedades complexas e desiguais, direitos políticos universais podem ser insuficientes para garantir que presença e influência política espelhem a diversidade e os conflitos sociais. As vivências, os problemas cotidianos, as necessidades e visões de mundo de setores majoritários do Brasil, como mulheres e pessoas negras, ficam à margem quando o controle dos recursos políticos segue, ano após ano, nas mãos de grupos minoritários e com acesso privilegiado.

O Brasil é internacionalmente conhecido por suas baixíssimas taxas de representação feminina nos legislativos. Pelo ranking da presença de mulheres nos parlamentos da Inter-Parliamentary Union, que é atualizado mensalmente, estamos na 133ª posição entre 193 países. Na América Latina e Caribe, à frente apenas de Paraguai, Bahamas, Belize, Santa Lucia e Haiti.

Nos processos eleitorais, partimos de posições muito desiguais. Nas listas partidárias, as candidaturas são majoritariamente masculinas. E, ainda, são poucas as que podemos considerar competitivas, ou seja, com chances reais de eleição. A competitividade é resultado de muitos fatores, como acesso a redes de apoio partidárias, visibilidade social, recursos financeiros. São homens e brancos que têm mais acesso a recursos de campanha, ampliando sua competitividade eleitoral. Essa realidade se torna mais aguda na disputa pelos cargos executivos – nas eleições gerais, as candidaturas a governos estaduais e à Presidência. Mas isso se estende também às proporcionais, que nestas eleições são as que disputam os cargos de deputado federal e estadual (ou distrital, no caso do DF). Desde 1997, essas últimas são reguladas pelas cotas de gênero na lei eleitoral 9.504/97, que determina um mínimo de 30% para cada um dos sexos. Até 2009, os partidos utilizavam-se do fato de que se falava em “reserva” desse mínimo para ignorar esse patamar. Depois disso, com a mudança na legislação, que requer o “preenchimento”, passaram gradualmente a utilizá-lo, na prática, como um teto.

Em que pé estamos hoje?

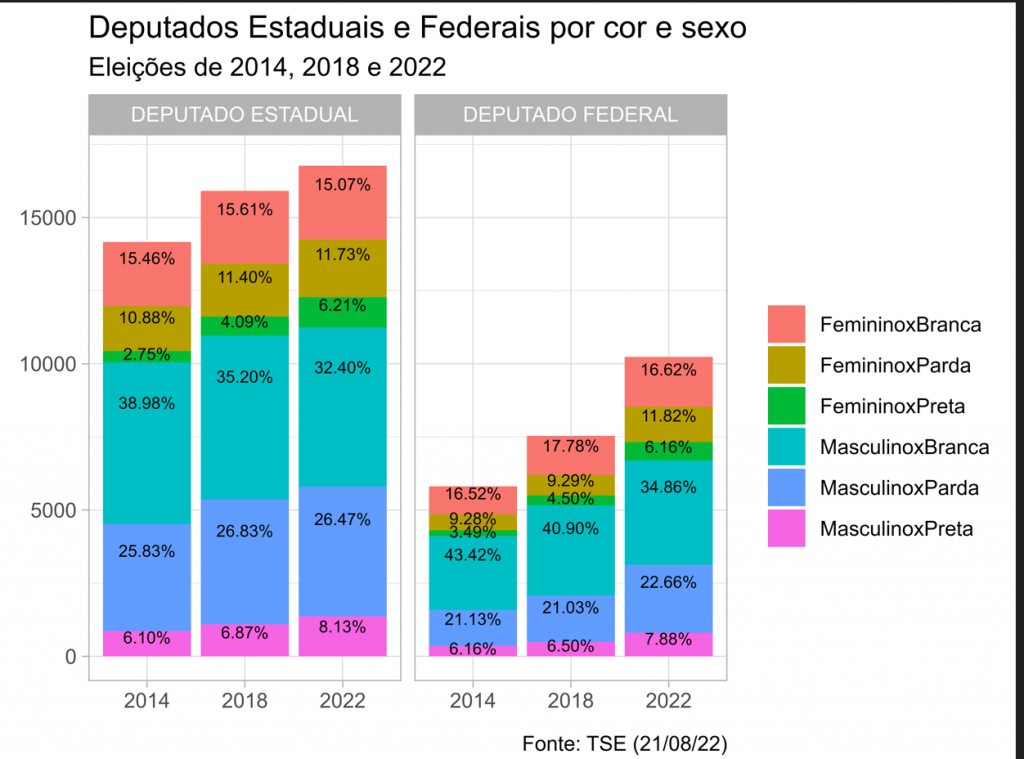

Temos observado crescimentos contínuos, mas tímidos numericamente e na diversificação dos perfis. Estamos longe de atingir os patamares de países da região que adotaram cotas eleitorais nos anos 1990, mas que, desde então, evoluíram para regras paritárias, como Argentina, Bolívia, Costa Rica e México.

Nas candidaturas femininas à Câmara dos Deputados, passamos de 29% em 2014, para 32% em 2018 e 35% em 2022. No caso das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do DF, tivemos 29% de candidaturas femininas em 2014, 31% em 2018 e chegamos a 33% em 2022.

Se observamos isoladamente as candidaturas de mulheres negras (pretas + pardas), chama a atenção a variação dos dados referentes às mulheres pretas. Elas eram 3% em 2014, passando para 4% em 2018. Em 2022, chegaram a 6% tanto entre as candidaturas aos legislativos estaduais quanto à Câmara dos Deputados. É importante destacar que o mesmo não ocorreu para homens pretos, que, nas candidaturas a ambos os cargos, tinham 6% em 2014, 7% em 2018 e chegam a 8% em 2022.

GRÁFICO 2014, 2018 E 2022 percentual de candidaturas por gênero e raça

Quais desafios se apresentam?

Os percentuais de candidaturas nos dizem muito sobre um dos momentos iniciais da eleição, o registro das candidaturas, que depende da chancela dos partidos. É sempre bom lembrar que temos evidências de que as mulheres buscam a política partidária: um exemplo é que são 45% das pessoas filiadas a partidos políticos, segundo dados de 2021 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Um primeiro desafio permanece sendo, assim, garantir que os partidos cumpram a legislação de mínimo de candidaturas. A própria Justiça Eleitoral tem atuado para coibir os casos de fraude às cotas, vulgo candidaturas-laranja, quando partidos registram candidaturas femininas extremamente inviáveis apenas para preencher formalmente a cota de gênero, mas que não estariam realmente concorrendo. Mas, além de combater judicialmente a fraude das cotas pelos partidos, é preciso também priorizar que eles ampliem esses percentuais, isto é, ultrapassem a casa dos 30%, evitando que transformem o mínimo em teto e ampliando o percentual de candidatas negras.

O segundo desafio é concorrer com chances de vencer as eleições. No Brasil, a taxa de sucesso (total de pessoas eleitas/total de candidaturas), tem sido baixa entre as candidaturas femininas. Para deputado federal, entre homens ela foi 11% em 2014 e 8% em 2018. Já entre as mulheres, foi de 3% em 2014 e 2018. Entre mulheres negras, que tiveram um crescimento na apresentação de candidaturas, é ainda mais baixa. A taxa de sucesso de mulheres pardas e pretas foi de 1% em 2014 e 2018, menor do que a das mulheres brancas, que tiveram taxa de sucesso de 4% e 5% em 2014 e 2018, respectivamente.

Esse quadro se repete para as candidaturas aos legislativos estaduais. Nesse caso, homens apresentaram taxa de 9% em 2014 e 8% em 2018, enquanto mulheres obtiveram 3% em ambas as eleições. Quando consideramos a autodeclaração racial da candidata, mulheres negras obtiveram taxa de sucesso de 2% nas eleições de 2014 e 2018.

A possibilidade de realizar uma campanha efetiva, com chances de sucesso, depende, entre outros fatores, do acesso a financiamento e visibilidade. Desde 2018, a Resolução nº 23.575/2018 do TSE assegurou para as candidaturas femininas ao menos 30% dos recursos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV – esse percentual, infelizmente, não é associado apenas às candidaturas lançadas em eleições proporcionais, sendo muitas vezes utilizados para candidaturas a vice de chapas encabeçadas por homens para cargos executivos. No caso das candidaturas negras, em 2020 a Consulta 0600306-47 da deputada Benedita da Silva (PT-RJ) ao TSE gerou o entendimento de que a distribuição dos recursos do FEFC e do tempo de propaganda eleitoral gratuita deve ser proporcional ao total de candidaturas de pessoas negras que o partido (ou federação) registrar.

Nas eleições de 2018, depois de descontados os valores dos fundos públicos, candidaturas masculinas obtiveram R$ 66 milhões de financiamento para o cargo de deputado federal, enquanto para as candidaturas de mulheres esse valor foi de R$ 37 milhões. Nas eleições de 2018 para deputado federal, em média as mulheres receberam R$ 95 mil de financiamento total, contra R$ 142 mil para os homens. Este retrato mostra como as candidaturas de mulheres são amplamente subfinanciadas. Quando observamos apenas as candidaturas eleitas (ou seja, aquelas que foram muito competitivas e conquistaram uma cadeira), a média feminina é de R$ 1,6 milhões e a masculina é de R$ 1 milhão, evidenciando que as candidatas competitivas necessitam gastar uma quantidade maior de recursos, em média superior ao financiamento dos homens, para viabilizar o seu sucesso eleitoral.

Outro fator é a violência política de gênero. Demandas das mulheres por participação e dispositivos institucionais que procuram garanti-la têm encontrado resistências que se expressam em diversas formas de violência, que podem ser físicas, sexuais, simbólicas, psicológicas e econômicas. Pela primeira vez, temos eleições em que são vigentes leis que tipificam essa violência no Brasil (14.192 e 14.197, ambas de 2021).

Para que o sistema político brasileiro seja mais representativo em termos de gênero e raça (ou seja, menos injusto e desigual), é preciso cobrar compromissos dos partidos, que são o ponto organizador das disputas eleitorais. Se os partidos não são fiscalizados e cobrados, continuarão burlando as exigências públicas de igualdade, anistiando a si mesmos no Parlamento, como foi feito com a aprovação da Emenda Constitucional 117/2022. Esses compromissos precisam ser expressos no registro das candidaturas, no suporte e financiamento a elas e nas condições, livres de violência, para o exercício das campanhas.

Carlos Machado é professor de ciência política no Ipol-UnB (Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília), onde coordena o Núcleo de Pesquisa Flora Tristán. É coautor do livro “Raça e eleições no Brasil” (Zouk, 2020). Pesquisa partidos políticos, sistemas eleitorais, raça, gênero e política.

Danusa Marques é diretora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Flora Tristán, associada à Rede de Pesquisas em Feminismos e Política, é coorganizadora de “Feminismos em Rede” (Zouk, 2019). Pesquisa elites políticas, eleições e gênero.

Flávia Biroli é doutora em história pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), professora de ciência política da UnB e pesquisadora do CNPq. Foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. É autora, entre outros, de “Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil” e coautora de “Gênero, neoconservadorismo e democracia”, ambos publicados pela Boitempo em 2018 e 2020.